Vous pouvez retrouver cet essai au format audio ici.

Introduction

Voici maintenant de nombreuses années que je m’intéresse aux transformations du travail. J’ai développé avec le temps une vision du monde qui me ressemble et j’ai décidé d’explorer ce qui me passionnait, à savoir : envisager tous les sujets de manière globale et explorer tous les liens possibles à faire entre différents concepts. C’est la raison pour laquelle j’ai démarré mon texte fondateur avec un parallèle entre les évolutions du monde de la naissance et du travail. Nous ne pouvons pas distinguer le futur du travail du futur de la société et de l’humanité de manière plus générale. Ce qu’il se passe dans les entreprises et dans le monde des indépendants est en lien profond avec la façon dont nous nous redéfinissons en tant qu’humains et la façon dont nous souhaitons voir évoluer le monde. J’aime alterner entre la réflexion théorique et les actions concrètes, et explorer ce qui fait le fondement de nos vies : nos relations, à nous-mêmes, et aux autres.

Depuis longtemps, je m’interroge sur le côté parfois artificiel des choses, des actions, des entreprises, et c’est très clairement un sujet en lien avec la quête de sens dont beaucoup souffrent aujourd’hui. J’ai compris que j’aimais avoir un rapport romanesque à la vie. Je vois des synchronicités partout (ces hasards qui n’en sont pas, définis par Jung), je fais des liens entre toutes les choses que je vois et qui m’arrivent, et c’est la façon dont j’ai plus ou moins consciemment décidé de vivre. C’est ma façon à moi de créer du récit dans ma vie et donc de donner du sens. Ces réflexions autour du roman, de la fiction, m’ont pas mal trotté dans la tête, et puis j’ai eu un déclic qui m’a ramenée à la lecture de Sapiens, de Noah Yuval Harari. Dans Sapiens, Harari explique que tout n’est que fiction, récit. Les nations, les Etats, l’argent, la société actuelle dans laquelle on vit. Nous avons accepté d’adhérer à un récit global. Et finalement, en dehors des activités et des métiers que l’on dit essentiels, les entreprises sont globalement des récits, au sein desquels se joue la « vraie vie ». Je crois que c’est parce que nous avons de plus en plus de mal à continuer à adhérer à ces récits, qui entrent en dissonance avec le monde qui s’écroule, que nous assistons à une crise du travail. Et c’est réfléchissant à nos vies « réelles » et à la création de nouveaux récits que nous arriverons à construire un futur réjouissant. Ma conviction est donc la nécessité d’écrire un nouveau récit du travail.

La création de ce ou ces récits va passer par une réflexion commune. On parle beaucoup de co-création, de co-construction, les modes ont un sens, une origine intéressante. On a besoin de créer un nouveau mouvement collectif. Et de réaliser des actions concrètes pour avancer. Et c’est ce qu’il se passe dans notre écosystème du futur du travail par exemple. Tous à notre niveau, nous essayons d’oeuvrer à cela. Et personnellement, c’est ce que j’ai envie de continuer à explorer dans ma vie professionnelle et personnelle plus généralement.

Alors j’ai eu l’idée de ce texte. Le mot « récit » semble être à la mode ces temps-ci. Au-delà de cette tendance, son champ lexical fait partie de nos vies : nous parlons souvent de « nouveau chapitre » ou « de tourner des pages » par exemple. J’ai personnellement toujours eu une appétence pour la lecture et l’écriture, et j’ai adoré dès que je l’ai découverte la notion d’intertextualité, la façon dont les textes, les oeuvres se parlent, et dont voici la définition de Roland Barthes dans l’Encyclopædia Universalis de 1974 : « tout texte est un intertexte ; d’autres textes sont présents en lui à des niveaux variables, sous des formes plus ou moins reconnaissables : les textes de la culture antérieure et ceux de la culture environnante ; tout texte est un tissu nouveau de citations révolues. ». Ainsi, cet essai est particulier, il est un assemblage d’idées-clés, étoffées par des recherches. J’ai parfois tiré le fil d’une intuition et je suis allée chercher des sources pour valider mes propos et j’ai parfois, à l’inverse, saisi des sources qui m’ont inspirée et qui ont suscité des réflexions qu’il m’a paru pertinent d’étudier. J’ai eu envie de faire se répondre de multiples sources différentes. Avec cette idée, mon intention est de participer à ma mesure à la construction collective de ce que pourrait devenir le monde du travail. C’est la manière dont je les perçois que je souhaite partager pour susciter des réflexions et des actions, avec l’optimisme qui me caractérise.

Je vous invite donc à me suivre dans un chemin autour des origines du mot travail, à l’intérieur des entreprises entre fiction et réalité de nos liens, pour explorer la place du travail dans la construction de nos identités, à un moment de l’Histoire particulièrement dissonant et important, où les questions de bien-être et de bonheur soulèvent les passions, et où la seule réponse semble être la construction collective. Je crois d’ailleurs que c’est ce que j’ai voulu incarner dans ce texte : avec l’appui de chercheurs, d’écrivains, de penseurs, de philosophes, comment écrire ensemble une nouvelle histoire humaine, sous le prisme du travail ?

Repenser les origines du mot travail et ouvrir d’autres champs conceptuels

Le mot « travail » recouvre beaucoup de notions différentes. Dans son brillant ouvrage Travailler, James Suzman nous propose une définition relativement neutre. Il nous dit : « Ce qui se rapproche le plus d’une définition universelle du « travail » – une définition à laquelle pourraient adhérer les chasseurs-cueilleurs, les traders financiers en costume-cravate, les paysans cultivant leurs parcelles vivrières et tous les autres -, c’est que le travail implique de dépenser intentionnellement de l’énergie ou des efforts sur une tâche afin de parvenir à un but ou à une fin. » Nous aurions pu garder cette signification, mais à un moment dans l’Histoire, il semblerait que la définition inventée dans La Bible ait pris le pas sur toutes les autres : le travail serait une punition.

On ne compte plus aujourd’hui les références au fameux « tripallium », un instrument de torture qui aurait donné son origine au mot travail. Cette référence semble souvent admise et évidente, sans remise en question. Et si nous avions fait totalement fausse route ? Et si nous pouvions découvrir une autre étymologie, bien plus intéressante ? J’ai découvert un article qui m’a fascinée et dont les éclairages m’ont convaincue que nous pourrions faire le choix d’un nouveau récit grâce à une autre lecture. Franck Lebas, Maître de conférences au Laboratoire de Recherche sur le Language à l’Université Clermont Auvergne, nous propose, en s’appuyant sur le travail d’autres linguistes, d’envisager l’origine du mot travail sous l’angle du passage d’un état vers un autre, accompagné de l’expression d’une « tension qui se dirige vers un but et qui rencontre une résistance », et un lien avec la notion de voyage. Ces hypothèses sont permises par l’étude sémantique des mots hispaniques médiévaux trabajo et trabajar, du préfixe latin trans-, et du parallèle avec le mot anglais travel. Ainsi, « on peut en déduire que travailler s’est formé sur une base lexicale exprimant un mouvement, qui s’articule au préfixe tra- exprimant la notion de passage assortie d’une résistance. (…) Ce nouvel éclairage sur travailler et travail n’empêche pas de supposer une influence de la forme trabs, donc de la notion d’entrave, qui a pu orienter les usages vers des expressions de souffrance, ainsi qu’Émile Littré en a eu l’intuition. Mais l’hypothèse d’une source étymologique ayant trait à la torture, qui aurait directement impacté la signification de travail, est sans doute à écarter. ». Je vous invite à lire l’intégralité de cet article, vraiment passionnant, pour entrer plus en détail dans le parcours de recherche linguistique.

On peut donc conclure qu’un choix (de société ? collectif ? institutionnel ? inconscient ?) a été fait, et que l’on utilise parfois l’étymologie au service d’une idée pré-déterminée – une « interprétation linguistique » au service d’une idéologie (comme cela est également souligné dans l’article de Franck Lebas). Pourtant, l’hypothèse de tripalium a plusieurs fois été contestée, alors pourquoi reste-t-on figés dessus ? A qui profite cette hypothèse ? On trouve plusieurs écrits et ressources sur Internet pour appuyer ces thèses d’ouverture. Je reste stupéfaite que l’on n’en parle pas davantage et que « tripalium » reste la référence inévitable.

Il m’apparaît néanmoins encore possible de changer, ou du moins d’essayer de changer, les réflexes d’association à la notion de travail.

D’ailleurs, l’origine associée au mot « tripalium » ne fonctionne pas dans toutes les langues du monde. Ceci n’est donc pas universel. Et j’aimerais me référer tout simplement à l’usage du mot « work » en anglais qui se traduit dans le cas de « work of art » par « oeuvre d’art », ce qui nous renvoie à l’idée d’ouvrage, notamment développée par Laëtitia Vitaud dans son livre Du labeur à l’ouvrage, que je cite abondamment dans mon Manifeste. (Ceci ne nie pas l’existence du mot « labor » / labeur, mais la complète.)

Dans mon texte justement, mon hypothèse de départ s’ouvre sur un parallèle avec le monde de la naissance, vous ne serez donc pas surpris.es que je continue à tirer ce fil ici ! Toujours dans l’article susmentionné de Franck Lebas, il est dit que le travail de l’accouchement pourrait aussi « désigner le fait de faire « passer » l’enfant vers l’extérieur, au prix d’une résistance et de nombreux efforts, comme pourrait l’indiquer l’étude de trabajar ». Il me semble que l’idée de passage soit plus que pertinente ici. D’ailleurs, depuis la publication de mon Manifeste, j’ai bien sûr souvent parlé des transpositions que j’avais faites entre le monde du travail et celui de la naissance, et de la réhumanisation grandissante dans ces deux domaines. Cela a parfois pu être source de curiosité, mais c’est pourtant un lien qui a été fait depuis des siècles. Je mentionnais La Bible plus haut, le récit le plus connu n’est-il pas celui qui condamne Adam au labeur et Eve à l’enfantement dans la douleur ? Je ne suis absolument pas spécialiste des religions, mais je suis convaincue qu’il n’est nullement besoin d’être spécialiste pour connaître ces mythes populaires. Nous sommes dans un pays à la culture judéo-chrétienne dans lequel nous grandissons entourés de ces histoires. Cela s’immisce dans nos inconscients (et conscients), mais nous pouvons constater que nous pouvons être les acteurs de tournants sémantiques et conceptuels.

Je ne cherche pas à « romantiser » les notions ni de travail ni d’accouchement. Mon objectif est simplement d’ouvrir une perspective nouvelle, une piste de réflexion pour saisir ce que nous voulons collectivement construire pour le monde de demain.

Suzman cherche lui aussi à étendre la définition du mot travail : (Depuis Coriolis), « le terme « travail » est désormais utilisé pour décrire tout transfert d’énergie, qu’il se déroule à l’échelle céleste quand se forment les étoiles et les galaxies, ou au niveau subatomique. (…) La science reconnaît aussi aujourd’hui que la création de notre univers a nécessité des quantités colossales de « travail »; que ce qui rend la vie si extraordinaire, et ce qui différencie les vivants des choses mortes, ce sont les types très inhabituels de « travail » effectués par les êtres vivants. Ces derniers ont un certain nombre de caractéristiques que ne possèdent pas les choses inanimées, dont la plus évidente et la plus importante est qu’ils captent activement de l’énergie qu’ils utilisent pour organiser leurs atomes et leurs molécules en cellules, leurs cellules en organes et leurs organes en corps. Ils l’utilisent aussi pour croître et se reproduire, et quand ils cessent de le faire, ils meurent. Sans énergie pour maintenir leur intégrité, ils se décomposent. Autrement dit, vivre, c’est travailler. » (Travailler) En en faisant l’essence ultime de la vie, le travail n’apparaît plus comme un labeur destructeur.

Comme je le disais plus haut, il y a des enjeux idéologiques derrière les notions attribuées à des concepts aussi importants que ceux du travail ou de la naissance. Des idées ont été poussées au profit de certaines institutions. Qui nous empêcherait d’essayer de réécrire collectivement un récit différent, au service du bien commun ? Cela paraît sans doute utopiste, mais si nous n’essayons pas aujourd’hui, quand ? C’est dans les instants où le monde semble s’écrouler que tout est possible.

Comment repenser le travail aujourd’hui ? Tant que l’on associera son origine à la torture, il paraîtra effectivement difficile d’en faire un lieu d’épanouissement. Alors que si l’on change la charge sémantique du mot, on peut ainsi écrire une trajectoire bien différente. La nécessité est donc de sortir de l’espace de la souffrance qui semble être centrale pour certains. Je fais partie de privilégiés qui adorent leur travail, qui l’ont façonné sur-mesure. Je choisis mes conditions de travail et les personnes avec qui je construis mes projets. Je suis dans un écosystème particulier, et pourtant je crois être animée par des valeurs universelles. Et j’aimerais porter des initiatives qui pourraient servir à tous. Le temps de transformation sera long, j’en suis consciente.

Ce qui me rend optimiste, c’est qu’il y a eu des tournants dans l’Histoire, et que nous sommes clairement à un tournant profond aujourd’hui. Aussi, on peut voir à quel point les choses établies à une époque se transforment d’une époque à l’autre. Par exemple, « au Moyen Age, la « correction » des femmes par leurs maris (était) non seulement un droit, mais un devoir. Il (faudra) attendre le siècle des Lumières pour que ce principe tombe en désuétude, et la fin du XIXe siècle pour que la tolérance sociale envers les brutalités, peu à peu, recule. (…) Considérées comme nécessaires, voire légitimes, par les « coutumiers » du Moyen Age – qui recensaient les droits, usages et règles propres à chaque communauté et imposaient aux maris un « devoir de correction » –, les violences conjugales ont été non plus recommandées, mais largement acceptées au XIXe siècle, par une société organisée autour de la figure toute-puissante du chef de famille. Cette tolérance a fait place, un siècle et demi plus tard, à une ferme réprobation : aujourd’hui, les violences au sein du couple suscitent un opprobre moral, social, politique et pénal unanime. » Source La société a fortement évolué sur les violences faites aux femmes, pourquoi ne pourrait-elle pas évoluer sur la conception du travail ? Il ne s’agit ici bien sûr pas seulement de l’utilisation d’un mot mais d’une pratique, et beaucoup d’exemples pourraient être mentionnés. Je trouve simplement cela intéressant d’avoir en tête que des notions ou des pratiques qui paraissent évidentes à une époque ne le sont absolument plus à une autre. (Vous me direz si je m’égare !)

Il est important, avant de poursuivre, de s’interroger sur l’importance de la prise en compte des conditions de travail. En particulier dans le contexte actuel de débat sur les retraites, malgré tous les différents discours que l’on peut entendre, c’est souvent bien de cela dont il s’agit, et non pas d’un rejet de la notion de travail toute entière. La torture dont il est question et dont nous parlons depuis le début de ce texte, pourrait-elle être uniquement liée aux conditions dans lesquelles le travail s’exerce ? De fait, nous savons que le travail peut être source d’épanouissement, ou qu’il peut être subi, voire destructeur. Où se créé la profonde différence ?

Une nouvelle référence biblique arrive, proposée par un article du blog « Penser le travail autrement » : « (La dernière sanction de Dieu) permet d’éclairer ce qu’était le travail d’Adam dans le jardin d’Eden, par contraste avec celui qui sera désormais le sien. Dans le jardin, la terre était bénie, fertile et généreuse, les arbres « bons pour la nourriture ». Adam y bénéficiait de l’arbre de vie qui lui permettait, en en mangeant, de « vivre toujours ». Il travaillait donc, mais sans jamais être saisi par la crainte de manquer, ni de mourir. Cette condamnation n’attribue donc pas le travail à l’homme comme un élément nouveau de son identité et une punition, mais détermine les conditions dans lesquelles il devra le réaliser. Au lieu d’être facile et agréable, il sera désormais pénible et s’effectuera toujours sous la menace du manque. » La menace du manque m’évoque le tournant évoqué par Suzman dans Travailler au sujet de l’apparition de l’agriculture. En effet, « là où les chasseurs-cueilleurs acceptaient stoïquement les difficultés occasionnelles, les agriculteurs se persuadaient que les choses pourraient toujours aller mieux s’ils travaillaient un peu plus. (…) En d’autres termes, les chasseurs-cueilleurs, dont l’économie était fondée sur le rendement immédiat, considéraient les relations interpersonnelles comme une extension de leur relation avec leur environnement nourricier, alors que les agriculteurs, dont l’économie était basée sur le rendement différé, considéraient les leurs comme une extension de leur relation avec la terre qui exigeait leur travail. (…) Cela étant, il y a de bonnes raisons de croire que, puisque nos ancêtres ont été chasseurs-cueilleurs pendant plus de 95 % des 300 000 ans qu’a duré l’histoire d’Homo sapiens, les prémisses sur la nature humaine qui fondent le problème de la rareté et notre attitude vis-à-vis du travail trouvent leur origine dans l’agriculture. » Différents tournants dans l’Histoire ont donc marqué notre rapport au travail : le surgissement du rapport à la rareté, l’angoisse des lendemains, l’invention d’un récit associant le labeur à la souffrance, le fondement d’un récit collectif sur cette fiction pour créer un rapport au travail ambivalent, l’apparition de conditions de travail aliénantes, des sursauts de conscience réguliers menant à redéfinir notre rapport au travail, dont celui lié aux diverses crises actuelles que nous traversons.

La langue est une construction sociale (ou un fait social selon les travaux de Saussure). Nous pouvons donc utiliser la langue comme créatrice d’une nouvelle réalité. Les mots peuvent évoluer, leur charge sémantique aussi, ainsi que leur conceptualisation. Comment en est-on arrivé à ce rapport si ambivalent au travail aujourd’hui et dans quelle direction allons-nous ? Et surtout, que pouvons-nous créer ?

L’entreprise : une fiction au sein de laquelle se joue la réalité de nos vies

La langue peut donc être créatrice d’une nouvelle réalité. Mais qu’est-ce que la réalité ?

Dans Sapiens, Noah Yuval Harari nous raconte que les Homo Sapiens ont eu recours à des fictions collectives. C’est même selon lui notre capacité à créer et à croire en des récits fictifs qui a fait la vraie différence pour notre espèce. Il poursuit cette idée dans Homo Deus : « La fiction n’est pas mauvaise. Elle est vitale. Sans histoires communément acceptées sur des choses comme l’argent, les États ou les entreprises, aucune société humaine complexe ne peut fonctionner. Nous ne pouvons pas jouer au football si tout le monde ne croit pas aux mêmes règles inventées, et nous ne pouvons pas profiter des avantages des marchés et des tribunaux sans histoires imaginaires similaires. Mais les histoires ne sont que des outils. Elle ne doivent pas devenir nos objectifs ou nos critères de référence. Lorsque nous oublions qu’elles ne sont que pure fiction, nous perdons le contact avec la réalité. Nous initions alors des guerres entières « pour faire beaucoup d’argent pour l’entreprise » ou pour « protéger l’intérêt national ». Les entreprises, l’argent, et les nations n’existent que dans notre imagination. Nous les avons inventées pour nous servir ; pourquoi nous retrouvons-nous alors à sacrifier notre vie à leur service ? ». Il semblerait ainsi que les récits soient devenus des objectifs. Nous pouvons émettre l’hypothèse que c’est la prise de conscience de cela qui émerge et qui devient insupportable. Nous reviendrons sur le timing de cette émergence un peu plus loin.

Nous ne pouvons, à juste titre, pas nous sacrifier au nom d’une fiction du travail. Nous pouvons en revanche décider de croire collectivement à quelque chose de nouveau.

Le fait est que nous avons besoin d’agir au nom de récits communs, au nom d’une intention commune, que l’on comprend, que l’on saisit. C’est pourquoi on parle tant de « quête de sens ». Il existe des récits qui cherchent à nous astreindre et nous contraindre, et des récits qui nous libèrent. Comment écrire un récit plus libérateur, plus enthousiasmant, plus équilibré ?

Aujourd’hui, nombre d’entreprises ne proposent plus de récits crédibles. Et peut-être que le sens que nous mettons collectivement derrière le concept de travail n’est plus un récit porteur non plus. Pour agir au nom d’un récit commun, il faut croire à celui-ci. Contrairement au monde littéraire de la fiction, où l’on suspend de manière consentie son incrédulité pour se laisser embarquer dans l’histoire (j’ai toujours adoré cette notion de « suspension of disbelief »), nous ne pouvons pas rester incrédules face aux enjeux soulevés par notre monde actuel.

On parle de plus en plus du besoin de « réhumanisation » au travail (moi la première). Je crois que c’est précisément là que se joue quelque chose. Nous avons le récit du travail d’un côté, les fictions d’entreprises, et, de l’autre, les humains au travail qui se sentent déconnectés de la réalité du monde qui avance chaque jour un peu plus vite.

Il y a cependant de nombreuses tentatives déjà à l’oeuvre, dans lesquelles on essaie de réduire la dissonance cognitive entre la réalité et la fiction. Dans le modèle de l’entreprise libérée par exemple, dont la référence reste l’ouvrage Reinventing Organizations de Frédéric Laloux, les travailleurs sont traités en adultes responsables, comme en dehors de l’entreprise donc. Sans hiérarchie, sans infantilisation, on leur permet de participer à l’histoire que l’entreprise raconte, mais avec plus de bon sens et dans une dynamique collective moins aliénante que dans un système ultra hiérarchisé.

Dans les tournants de l’Histoire que nous pouvons continuer de mentionner, il y a l’émergence de la ville, dont nous parle encore James Suzman dans Travailler : « Libérés de (…) contraintes traditionnelles, les marchands de la ville comprirent vite que le commerce était une voie possible vers la richesse et le pouvoir. Et c’était important car si, dans les communautés agricoles, les gens étaient préoccupés par la satisfaction de leurs besoins fondamentaux, dans les villes, les citadins avaient des besoins et des désirs différents qui influençaient leurs ambitions, et par conséquent leurs raisons et leurs manières de travailler. » La construction de la ville peut être mise en parallèle de la construction de l’entreprise. Et si l’on suit le raisonnement de Suzman, on entend l’importance décroissante donnée aux besoins fondamentaux, supplantés par des désirs d’ambition. La notion de désir d’ailleurs est elle-même importante car « la fabrication du désir est au moins aussi ancienne que les premières villes. » (ibid.) Ainsi, nous pouvons revenir à Harari et penser que la fiction du résultat de l’entreprise est devenue l’objectif, et que c’est cela qui n’est plus soutenable. Nous sommes allés au bout d’un modèle. Et, en parlant à tout bout de champ de réhumanisation au travail, c’est à la réalité de ce qu’il se passe à l’intérieur des entreprises, et du monde du travail par extension, que nous souhaitons nous reconnecter.

Car si l’entreprise est une fiction, une histoire à laquelle une, plusieurs, des milliers, parfois des millions ou des millards de personnes décident de croire ensemble, c’est bien la réalité de la vie, de nos liens, de nos émotions qui se joue à l’intérieur. On s’y retrouve en relation avec les autres, et aussi avec nous-mêmes.

Nos interactions ne sont pas fictives. Et les récits des entreprises ont des conséquences réelles sur nos vies. Dans le premier épisode du podcast L’Entreprise de Demain, Delphine Zanelli interroge Dominique Steiler, Conférencier, Titulaire de la Chaire Mindfulness, Bien-être au travail et Paix économique à l’Ecole de management de Grenoble, qui nous confirme que l’on « passe notre vie à créer des représentations de ce qu’est la réalité » et que « le lieu principal de notre stress est un stress relationnel ». Il poursuit en expliquant qu’une « grosse partie de (son) travail est d’essayer d’éclairer des angles morts qui correspondent la plupart du temps à des croyances qu’on a développées et qui deviennent des vérités alors qu’elles ne sont que des représentations de la vie. Ces petites phrases deviennent des croyances qui deviennent des vérités comme si plus rien n’était faisable autrement. » Nous retrouvons ici à la fois la notion de fiction et la nécessité de déconstruction, et par conséquent l’importance de l’avénement d’un nouveau champ de possibles.

En nous appuyant sur la réalité de ce qu’il se passe dans les cadres fictionnels, nous pouvons créer un nouveau cadre. J’abordais déjà la question des émotions en entreprise dans mon Manifeste. Celles-ci font partie intégrante de qui nous sommes et sont présentes à chaque seconde de nos vies, et pourtant on essaie parfois de les étouffer. C’est Charles Darwin, avec son ouvrage L’Expression des émotions chez l’homme et les animaux, publié en 1872, qui a commencé à théoriser les émotions. Elles sont des indicateurs, ont été nécessaires à notre évolution et notre survie, et pourtant on débat encore de leur place en entreprise. Darwin était naturaliste et paléontologue, il a révolutionné les théories de l’évolution, cela montre à quel point les émotions font partie de notre nature et à quel point elles sont essentielles. Ce n’est pas un hasard qu’il soit celui qui ait mis la première pierre à l’édifice de la compréhension de nos émotions, et à la fois cela questionne encore plus profondément la scission entre nos émotions et le monde du travail. L’évidence de leur importance a mis du temps à prendre sa place. Et j’en reviens à ma notion fétiche de notre besoin de réconciliation entre les différents pans de nos vies. L’importance croissante des émotions et la compréhension, enfin, de la centralité de nos relations et de nos interactions dans le monde du travail a mené à une explosion de métiers dans l’accompagnement humain. La montée en puissance des coachs, des psys, des facilitateurs, n’est pas anodine. (Je fais partie de ce mouvement, je peux donc en parler assez aisément, toute critique des dérives du coaching mise à part, nous en reparlerons dans un prochain article). On assiste à la fois à un profond besoin d’accompagnement de la part des travailleurs et des entreprises, et un besoin viscéral de se sentir utile et d’agir sur les relations au sein des organisations. C’est comme s’il était devenu impossible de gérer seul la réconciliation en cours. Car, oui, c’est profondément nouveau. Le coaching existe depuis plusieurs décennies bien sûr, et un mouvement est en cours depuis longtemps déjà (c’est même parfois désarmant et désespérant de se dire cela), mais c’est la démultiplication de ces métiers qui est nouvelle et significative d’un nouveau mouvement de fond, plus profond, qui vient éclairer les zones de mutations de la société et, en l’occurence plus particulièrement du monde du travail. Cette tendance au sein des entreprises rappelle celle plus globale de la place grandissante du soin, et de ce que l’on nomme la société du care.

On a tendance à ne penser qu’aux métiers du tertiaire lorsque l’on évoque ces sujets, mais c’est bien dans tous les domaines que les grands principes des transformations du travail peuvent advenir et prendre leur place. Samuel Durand, dans son documentaire « Why do we even work » est allé à la rencontre d’ouvriers dans une usine de Saint-Gobain au Royaume-Uni. Il revient sur ce tournage dans sa newsletter pour souligner l’importance des relations au sein de son environnement de travail. On peut travailler dans l’industrie, ne jamais télétravailler, mais aimer son métier en raison de la mission de l’entreprise et surtout grâce aux interactions sur son lieu de travail.

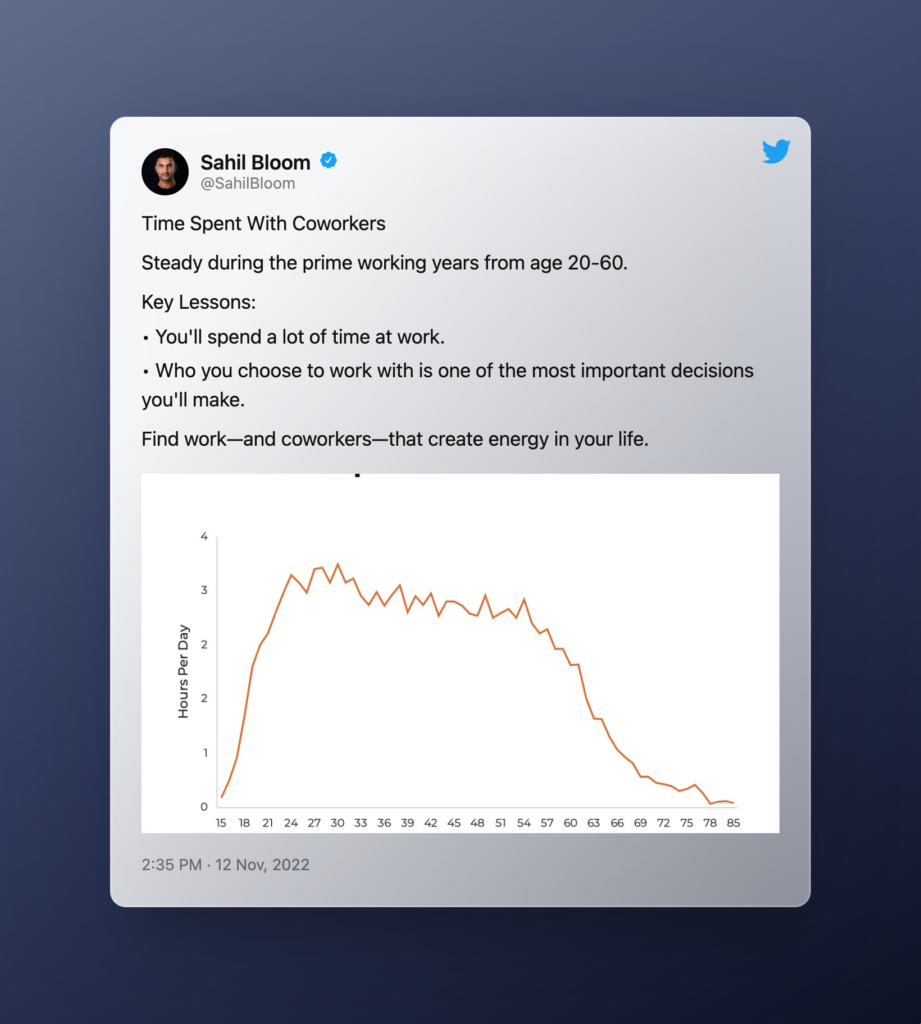

De fait, nous passons beaucoup de temps avec les personnes avec lesquelles nous travaillons.

Source des chiffres : https://www.bls.gov/tus/

Je l’avais déjà évoqué dans mon Manifeste : les indépendants ouvrent la voie à de nombreuses tendances qui trouvent leur place par la suite dans l’entreprise. Ils sont une réelle source d’inspiration pour le monde du travail plus général. Un des axes qui revient de plus en plus fréquemment dans mon écosystème en ce moment est celui du choix des personnes avec qui l’on travaille. J’en témoigne d’ailleurs fréquemment autour de moi, et particulièrement depuis quelques mois grâce à mes rencontres au cours de ma formation de coaching et à celles du Collectif SOWOW, que nous avons créé avec les formidables podcasteuses Sophie Plumer, Delphine Zanelli, Jeanne Deplus, et Léa Audrain.

Nous apportons du soin à nos relations, et cela entre en écho avec nos conditions de travail, et l’alignement de nos valeurs et de nos identités. En ayant des entreprises cohérentes avec nos vies, avec qui nous sommes profondément, nous ne pouvons qu’adhérer au récit que nous faisons de notre propre travail. Nous en sommes les auteurs. Je parlais dans mon premier texte de soi personnel et de soi professionnel. Je crois qu’il était déjà question d’une forme de fiction à laquelle on a envie ou pas de participer. En étant indépendante, je construis mon propre récit, je ne participe pas à celui d’une entreprise dont le récit fictif ne résonnerait pas avec moi. Je crois pourtant profondément que nous pouvons tous, y compris dans le monde du salariat, co-écrire le récit de nos vies, personnelles et professionnelles. Nous pouvons non seulement décider ou non d’adhérer au récit d’une entreprise en particulier et aussi réfléchir collectivement au récit global du travail pour l’avenir.

Pour cela, je crois qu’il ne faut pas partir de la fiction existante pour écrire un nouveau récit, mais de la réalité évoquée à l’instant. En commençant par donner une plus grande place à ce qu’il se passe réellement, nous allons pouvoir redéfinir le cadre dans lequel nous interagissons et donc redéfinir le travail et ce que l’on en attend.

La place centrale du travail dans la construction de nos identités et dans la structuration de nos vies

Pourquoi le travail est-il devenu si central dans la construction de nos identités ? Et comment construire un récit du travail plus protéiforme et donc plus cohérent avec la réalité de nos vies ?

Il est particulier, voire difficile, pour moi d’écrire sur ce sujet étant donné mon rapport quasi fusionnel au travail (et qui est une source d’épanouissement pour moi). C’est cependant finalement un point de départ pour mes réflexions. Qu’est-ce qui dans mon identité est si important dans mon rapport au travail et comment cela peut-il étendre mon champ de recherches et de propositions ?

Nous pouvons ainsi nous demander ce qui dans notre travail participe à notre identité et comment nous en sommes arrivés à tant penser le travail alors qu’il « semble bien que pendant 95 % de l’histoire de notre espèce, le travail n’a absolument pas occupé dans la vie des gens la place sacro-sainte qu’il a de nos jours. » comme nous le rappelle James Suzman (ibid.).

Très souvent, la première question que l’on pose à une personne que l’on rencontre pour la première fois est « qu’est-ce que tu fais dans la vie ? » et l’on s’attend immanquablement à ce que la personne nous réponde par la nature de son emploi. Au-delà d’émettre un jugement sur le bien fondé de cette question pour nous décrire auprès d’inconnus, ce que d’autres ont fait avant moi et en proposant parfois des solutions alternatives, ce qui m’intéresse est de comprendre comment le sens de cette question est devenu une évidence alors que dans un autre contexte, on pourrait s’attendre à une réponse assez différente. J’en parle notamment au micro du podcast de Delphine Zanelli dans cet épisode qui aura été la première brique officielle de ce texte.

Une des pistes est que notre travail donne des indications sur qui nous sommes, et cela de manière de plus en plus pertinente plus nous allons vers la réconciliation de nos identités.

Notre travail structure souvent notre vie et nous passons beaucoup de temps avec les personnes avec qui nous collaborons, mais au-delà de ça, quand nous rencontrons de nouvelles personnes, nous pouvons « tirer (de cette question) des déductions relativement fiables sur leurs opinions politiques, leur mode de vie et même leur milieu d’origine. (…) Ainsi, les responsables des ressources humaines chez Goldman Sachs n’ont pas à traiter de nombreuses demandes d’emploi émanant de personnes qui considèrent l’usure comme un vice, les recruteurs de l’armée ne reçoivent pas beaucoup de candidatures de pacifistes purs et durs, ni ceux de la police celles d’anarchistes déclarés.» (James Suzman, (ibid.).

Nos valeurs fondamentales sont a priori exprimées dans nos choix professionnels. Donc nous pouvons continuer à mettre derrière la question « qu’est-ce que tu fais dans la vie ? » une réponse concernant notre emploi, ou bien autre chose pour étoffer la discussion. J’aurais tendance à imaginer que le rapport à cette question dépend de son statut et de sa personnalité. Un indépendant aura peut-être envie de mettre cela en avant pour exprimer son goût du risque, son besoin de liberté, sa détermination ; un salarié malheureux dans son travail préfèrera peut-être parler de ses enfants ou de ses loisirs, tandis qu’un autre exprimera sa fierté de travailler pour une entreprise particulière.

Le fait est que notre travail donne des informations sur nous : sur nos goûts, nos besoins ou non de structure, de liberté, l’adhésion à certaines convictions, l’absence de convictions aussi, la neutralité, le besoin de gagner sa vie avant tout…

James Suzman vient une nouvelle fois nous éclairer avec son regard d’anthropologue et nous pouvons remonter aux premières villes pour comprendre la fusion du travail avec nos identités : « C’est parce que dans les cœurs palpitants et hétérogènes des grandes cités, les gens ont trouvé compagnonnage et réconfort auprès de ceux qui faisaient le même travail qu’eux et qui partageaient donc des expériences similaires. Dans les villes, par conséquent, l’identité sociale d’un individu se confondait souvent avec le métier qu’il exerçait. (…) En effet, à mesure que les sociétés urbaines se sont renforcées, les professions se sont de plus en plus confondues avec l’identité sociale, politique et même religieuse. »

Avec le temps, nos attentes se sont fortement déplacées sur le travail en miroir avec cette fusion de nos identités. J’avais suivi un cycle de cours sur le travail de la philosophe Marie Robert. Celle-ci parlait précisément de ces attentes en revenant aux origines historiques dont nous avons la trace : « On peut trouver les prémices de cela dans les cités italiennes de la Renaissance, à travers les biographies d’artistes. Pour Michel-Ange et De Vinci : le travail (l’art) est la voie d’accès à l’authenticité et à la gloire. L’incarnation de leur pensée est noble et donc le travail permet de nous élever au-dessus de nos limites ordinaires. » Nous pouvons retrouver ici un parallèle avec l’étymologie de passage et de voyage. Marie Robert poursuivait en précisant que cela « ne valait que pour l’élite artistique mais montrait qu’une certaine manière de travailler pouvait célébrer une certaine forme de lien divin, en étant un peu au-dessus des autres. En travaillant, on accède à quelque chose que le commun des mortels ne connaît pas. » Il est intéressant de noter ici le possible paradoxe avec ce que je disais au début de ce texte sur le travail-labeur de la Bible. Ici, le lien divin se créé à travers le travail. Mais est-ce finalement vraiment paradoxal ? Selon les mythes bibliques, Dieu aurait créé le travail pour condamner l’Homme, on pourrait tout à fait envisager que cela aurait eu pour but de créer un pont entre eux. Aujourd’hui, ce lien au divin trouverait difficilement sa place, en raison d’un rapport différent aux religions et d’une évolution de la spiritualité sur laquelle je reviendrai un peu plus loin.

On semble donc voir une diminution de la place du travail dans nos vies. Dans la dernière étude de la Fondation Jean Jaurès, « la proportion de Français en activité affirmant que la place du travail dans leur vie était « très important » (s’est) effondrée en peu plus de trente ans, passant de 60% en 1990 à 24% en 2021 ». J’aimerais toutefois nuancer ce chiffre en ajoutant qu’il reste « important » pour 84% des salariés selon l’Ifop. Et il faudra bien sûr noter qu’il s’agit uniquement de salariés interrogés. Intégrez les indépendants et les entrepreneurs dans les statistiques et le pourcentage est revu à la hausse. La place centrale du travail s’est donc toutefois, de fait, rétrécie. Qu’est-ce qui reste toutefois immuable ? Et s’il l’on comprend bien qu’avec l’avénement des communautés virtuelles, il est devenu facile de décider de placer le curseur de son identité ailleurs et de se regrouper avec des personnes et des groupes qui sortent totalement du cadre professionnel, contrairement aux premiers regroupements dans les villes évoqués plus haut, qu’est-ce qui continue de nous lier grâce au travail et que peut-il nous apporter ?

Le travail permet la structure, le lien, la socialisation, le développement de compétences, il permet de faire société, du latin societas, union, association. Le travail fédère, permet de construire, de créer, de se rassembler. Il permet de se connecter les uns aux autres, de vivre ensemble (notion transformée en substantif qui fait partie des termes les plus galvaudés de ces dernières années). Jérôme Vermer, philosophe et auteur, rappelait cet enjeu sur France Inter : « Nous sommes des êtres imparfaits, nous ne sommes pas des dieux. Et selon cette imperfection, nous devons subvenir à nos besoins. Nous ne pouvons pas simplement vivre de loisirs ou d’oisiveté et sommes condamnés au travail. Mais il peut être aussi une bénédiction. Car travailler c’est aussi être avec les autres, et faire société. Nous ne travaillons pas tout seuls. »

Le travail permet le lien. D’ailleurs, l’étude de la Fondation Jean Jaurès mentionnée plus haut, relève un attachement des Français interrogés à leur métier, connectée au lien social : « En parallèle, l’attachement des Français à leur métier est massif. Respectivement 82%, 78% et 72% des salariés estiment en effet que si leur métier venait à disparaître, il en résulterait une perte importante pour leur entreprise, pour eux-mêmes et pour la société dans son ensemble®. Comme l’avait observé le sociologue français Émile Durkheim dans son ouvrage De la division du travail social (1893), la spécialisation en métier est source de cohésion sociale. Elle différencie les individus en renforçant leur sentiment d’utilité et les rend dans le même temps complémentaires, contribuant à renforcer le lien social. Dit autrement, l’attachement des Français à leur métier permet toujours de faire « société ». »

Loin de moi l’idée d’idéaliser le travail sous toutes ses formes. Comme je le disais plus haut, on ne peut pas parler du travail sans parler des conditions de travail. Dans la prise en compte de la réalité, il y a nos interactions, nos émotions, mais aussi la pénibilité concrète.

Noah Yuval Harari faisait de nouveau le parallèle entre récits et souffrance réelle sur France Culture : « L’important, c’est de se souvenir que les récits sont des outils pour nous aider à collaborer, à coopérer, pour surmonter les problèmes divers auxquels on doit faire face. La réalité la plus importante, c’est la réalité de la souffrance. Sans oublier que la souffrance est véritable, elle est réelle. Ce n’est pas une histoire. Parfois, la souffrance est générée par le fait que des gens croient à des histoires différentes. Mais non, la souffrance qui en résulte est vraie. (…) Il faut nous assurer que les récits que l’on nous raconte aident à libérer les gens de la souffrance au lieu de créer plus de souffrances inutiles. ». C’est un des chevaux de bataille de Dominique Meda notamment, philosophe et sociologue, experte du travail depuis de nombreuses années. Interrogée par Le Monde sur le sujet brûlant de la réforme des retraites, elle rappelle que « La situation française est d’autant plus explosive que, contrairement à l’opinion selon laquelle il y aurait une « épidémie de flemme » dans notre pays, les Français – et les jeunes plus encore que les autres – placent d’immenses attentes dans le travail. Outre la possibilité d’avoir un bon salaire, ils plébiscitent l’intérêt du travail, les relations sociales que le travail permet, l’utilité de celui-ci. Ces très fortes attentes viennent donc se fracasser sur la réalité des conditions d’exercice du travail qui se caractérisent trop souvent par du mépris social et un management fondé sur le diplôme, incapable de connaître les contraintes de l’activité ». L’apport du travail n’est donc pas remis en question, mais ses conditions d’exercice le sont. Et elles doivent être remises au goût du jour et en adéquation avec les évolutions de la société dans sa globalité et la nécessité de recréer un lien différent au sein des organisations.

En parallèle, nous sommes responsables de la réécriture des mythes du travail. Le récit du travail pénible et aliénant est entretenu dans la pop culture. Combien de blagues ou de réelles attentes sur l’arrivée du weekend, comme si la vie ne démarrait qu’une fois que la semaine était finie. Cela m’a toujours frappée d’entendre cela. La question de la centralité du travail dans l’identité pose effectivement problème si la semaine est vécue comme si pénible qu’elle mène à une culture populaire de détestation du lundi.

Exemples de memes qui diffusent l’idée du caractère insupportable du lundi.

(Je ne résiste cependant pas à vous partager cette réplique culte de la série Downton Abbey sur le weekend.)

Des combats ont été menés pour obtenir des jours de congés (par exemple, le Bank Holiday Act), pour que le weekend dure deux jours, pour les congés payés en France bien sûr, mais ne devrait-on pas totalement repenser notre rapport au temps ? Cette structuration de la vie a été mise en place à une époque qui ne ressemble en rien à la nôtre. Sans compter que si le travail a un rôle central dans nos sociétés capitalistes, le temps que nous y passons a drastiquement diminué, comme le rappelle Jean Viard : « C’est le hors travail, le temps libre, qui structure nos sociétés post-industrielles collaboratives. Sous Napoléon, 70 % de la vie éveillée était consacrée au travail, 40 % avant la guerre de 14 et aujourd’hui le travail ne représente que 20 % de la vie éveillée. »

Sur ce sujet d’ailleurs, James Suzman propose une hypothèse intéressante : « La manière dont les Homo habilis et les Homo erectus passaient les heures non consacrées à la recherche de leur subsistance a certainement dû jouer un rôle dans leur trajet évolutif, ce qui soulève une perspective intéressante : en termes d’évolution, nous pourrions aussi bien être le produit de nos loisirs que celui de notre labeur. »

Cela mène à repenser notre rapport au travail, au temps de travail, et à son intégration dans nos vies plus globalement.

J’ai parfois le sentiment qu’il existe plusieurs espaces totalement indépendants dans lesquels le travail est étudié et envisagé. Je me retrouve dans mon écosystème, mais je ne comprends parfois pas les syndicats et les politiques. J’ai l’impression que l’on réfléchit à un monde du travail très différent quand on a en face de nous des personnes et des institutions qui s’accrochent à un modèle datant d’il y a presque cent ans.

Samuel Durand partageait également son sentiment dans l’un de ses derniers billets au sujet des retraites : « J’ai l’impression qu’en sacralisant un âge de départ à la retraite le plus tôt possible, les syndicats défendent une vision de la retraite comme une période de repos totale, une période d’inactivité, une compensation durement gagnée au fil des années de labeur. Or il s’agit là d’une vision bien triste de ce que devrait être la retraite, découlant d’une vision tout aussi négative et insatisfaisante du travail. (…) Les syndicats qui portaient jadis une vision progressiste du travail semblent se battre pour une vision conservatrice du travail, les débats semblent être les mêmes depuis plus d’une vingtaine d’années et sont dépourvus de la moindre notion d’innovation organisationnelle qui semble pourtant être un des futurs possibles du travail. (…) Je trouve très étonnant, et pour être honnête, décevant que l’innovation managériale et organisationnelle soit complètement absente des réflexions et revendications des syndicats. Ce qui jadis faisait la puissance des syndicats, c’était la capacité à mobiliser autour d’une vision progressiste du travail, aujourd’hui j’ai l’impression qu’ils ne portent plus aucune vision mais protestent, parfois à juste titre, parfois pas, sans proposer quoi que ce soit de novateur. » Il est entendable que les syndicats soient passés d’une vision progressiste à conservatrice peut-être en raison d’une diminution de leur pouvoir au fil des années, par une progression toujours plus grande du capitalisme au profit des mêmes et d’un creusement des inégalités toujours plus fort. Cependant, les réflexions les plus novatrices sur les transformations du travail viennent d’un autre espace. Par exemple, Samuel prépare justement un nouveau documentaire sur notre rapport au temps de travail, et Jeanne Deplus a fait une série spéciale dans son podcast TAF sur la semaine de 4 jours. Comment ces recherches et ces propositions d’innovations pourront être pleinement entendues dans l’espace public ?

Il paraît insensé de considérer le modèle de l’entreprise comme il y a un siècle. Les changements s’accélèrent de plus en plus vite et on observe un décalage trop grand entre nos vies quotidiennes et le monde du travail. Pour faire simple : le monde du travail est en retard.

Les circonstances conjoncturelles de cette évolution

La place du travail dans le débat contemporain est grandissante. De quoi est-elle révélatrice ? D’une nécessité de changements, inévitablement. Mais pourquoi maintenant ?

Tim Urban partageait dans un article passionnant sur l’intelligence artificielle la notion de progrès accéléré (ou accelerating change) développée par Raymond Kurzweil. (Je vous recommande le passage complet de la description de cette théorie ici, son écriture est géniale).

Imaginons que l’on prend une machine à remonter le temps jusqu’en 1750 et que l’on revienne en 2015 (année de publication de l’article de Tim Urban) avec un homme de cette époque. Il serait impossible pour nous de comprendre ce que celui-ci pourrait ressentir en voyant toutes les choses qui font notre quotidien : les voitures, la possibilité de traverser un océan en quelques heures, les photos et les vidéos capturées grâce à un drôle de rectangle magique, les appels en FaceTime, les GPS, ou toute autre chose qui lui paraitraient être une forme de sorcellerie inconcevable. « Cette expérience pour lui ne serait pas surprenante ou choquante, ou bien renversante – ces mots ne sont pas assez forts. Il pourrait carrément en mourir. » Mais ce qui est intéressant, c’est que s’il retournait en 1750 et qu’il voulait faire une expérience similaire avec une autre personne, il lui faudrait prendre la machine et remonter jusqu’en 12 000 av. JC, avant que la Première Révolution Agricole ne mène à la naissance des premières villes et au concept de civilisation, pour obtenir de son compagnon une réaction aussi forte que celle qu’il aura eue avec nous. S’il remontait seulement en 1500, l’homme serait surpris ou choqué, mais il n’en mourrait pas. Car si 1500 et 1750 furent des époques très différentes, elles furent bien moins différentes que 1750 et 2015. Si, à son tour, le troisième larron souhaitait faire son expérience, il lui faudrait alors remonter d’environ 100 000 ans avec quelqu’un à qui présenter le concept du feu et du langage pour la première fois pour lui faire vivre quelque chose d’aussi bouleversant.

Cela nous montre à quel point le temps se rétrécit entre les périodes, en termes d’avancées technologiques.

Le philosophe et sociologue allemand Hartmut Rosa pousse cette théorie plus loin dans Accélération. Il fait un parallèle entre l’accélération du progrès technique, celle du changement social, et celle du rythme de vie. Nous sommes une majorité à avoir la sensation de manquer de temps en permanence, et nous nous retrouvons figés face à toutes les possibilités qui nous sont offertes. Marie Robert le résume ainsi : « A force d’aller si vite, on a fini par pétrifier le temps. On finit par être incapable de faire. A la fois parce que nous sommes surmenés, fatigués, éreintés, usés, et parce que nous sommes désoeuvrés sur le plan existentiel. Nous n’avons pas le temps de l’appropriation, de la compréhension. A force d’être accélérés, on devient contre-productifs ». Elle en parle plus longuement dans un épisode de son podcast sur L’accélération du temps.

Si l’on a la sensation que le monde du travail est en retard, il est donc envisageable que l’accélération du progrès ait créé une dissonance cognitive qui accélère à son tour le processus de remise en question d’un sujet aussi central que celui du travail.

Le décalage entre le monde extérieur et la technologie à l’intérieur de l’entreprise est par exemple mis en lumière dans la magistrale série Severance sur laquelle j’avais également publié un article. Le décalage en termes de progrès semble être également le prétexte à la mise en lumière d’un décalage plus général. De facto, l’inconfort mène au besoin de changement, potentiellement radical.

Ce moment de tentative de redéfinition du travail arrive également dans un contexte de virtualisation du monde grandissante (qui va de pair avec l’accélération du progrès technologique sus-mentionné) et qui co-existe en même temps avec un désir de reconnexion à la Terre de plus en plus fort. On observe donc deux tensions opposées, deux champs énergétiques distincts entre ce souhait de préservation du vivant et cet élan vers le virtuel, vers l’impalpable.

Ce sont aussi de nouveaux récits qui sont inventés avec le transhumanisme et le métaverse. On semble s’éloigner du coeur de l’humanité, on flirte avec l’isolement potentiel, la déconnexion de la réalité, de la vérité même (ce qui est alarmant quand on parle de « post-vérité », de « faits alternatifs », de « deep fake », de remise en question de la science notamment à cause des réseaux sociaux, etc.). Et en parallèle de cela, on assiste précisément à un désir de plus d’humanité dans le monde du travail, comme je le notais précédemment.

Ces tensions se retrouvent dans beaucoup de champs différents et j’en reviens à une quête d’équilibre essentielle. Par exemple, les découvertes médicales progressent et, en même temps, nous sommes de plus en plus à nous tourner vers des médecines naturelles et complémentaires, car permettant une approche globale de nous-mêmes – sans mettre de côté la médecine allopathique quand cela est nécessaire, bien évidemment (je développais particulièrement le désir grandissant de femmes d’accoucher de manière naturelle dans mon Manifeste). La tendance du télétravail grandit et en même temps nous n’avons jamais autant eu besoin de créer des communautés (et c’est devenu un axe de communication fort).

Nous balançons entre plusieurs extrêmes avant de (re)trouver un espace plus central, plus équilibré.

Nous sommes en permanence à la recherche de solutions pour faire face aux nombreuses crises qui se multiplient. Je parlais de dissonance avec le temps qui s’accélère, il en est aussi question avec le monde qui semble s’écrouler. Comment continuer à vivre sans opérer de profonds changements ?

L’écriture d’un nouveau récit semble la réponse à plusieurs défis, en particulier celui de l’urgence écologique. Pauline Rochart résume superbement dans cet article l’ouvrage de Nathanaël Wallenhorst, Qui sauvera la planète ?, qui met en lumière les différents récits actuels et la nécessité d’en faire advenir un nouveau pour être à la hauteur des enjeux qui nous font face (et dont nous sommes responsables).

Dans le nouveau récit du travail, et au sein des multiples crises, existentiellement ébranlantes, que nous traversons, la quête de sens a pris une place grandissante. James Suzman nous dit que c’est notre « trait caractéristique » et que notre « histoire évolutive a été profondément façonnée par (notre) besoin de définir un but et un sens à (nos) actions. ». Pour lui, la question de l’épanouissement au travail serait un « simple mécanisme de défense ». Peut-être. Mais il me semble que cette question du sens, si elle reste centrale dans de nombreuses réflexions sur le travail, est en permanente évolution, mutation, transformation. Elle est comme une matière malléable. Elle est devenue centrale depuis plusieurs années, et prend de plus en plus d’ampleur, toujours en miroir de la sensation de fin de monde. Ce qui est intéressant, c’est de voir que cette question ne recouvre pas les mêmes nuances pour tous. Et que si l’on n’a jamais autant parlé de trouver un sens dans son travail, on est aussi en train de déplacer le lieu et l’objet de ce sens. Finalement, le travail a toujours eu un but, une direction, une justification. Ce qui est différent aujourd’hui, c’est qu’il faut lui donner une signification.

Hartmut Rosa souligne dans sa théorie de l’accélération que pour être jugée bonne, la vie moderne doit être « bien remplie », et, comme nous en parlions plus haut, c’est cette abysse de possibilités qui donne le vertige et finit par figer. La raison du poids mis sur la qualité de la vie sur Terre est lié au fait qu’une projection dans l’au-delà a disparu pour beaucoup. (Source) A cela peut ainsi s’ajouter la question du sens. Un lien avec la religion s’impose de nouveau, cette fois avec la diminution de sa place dans la société contemporaine (je vais principalement parler de la France ici). Interrogé sur France Info au sujet de son ouvrage La religion dans la France contemporaine, Jean-Paul Willaime explique que l’on est passé de 27% de non religieux en 1981 (9% d’athées convaincus et 18% d’indifférents ou agnostiques) à 58% en 2021 (21% d’athées convaincus et 37% d’indifférents ou agnostiques) et souligne la disparition des règles imposées auparavant par les institutions, laissant ainsi plus de place à la liberté de choix. Même s’il y a des paradoxes dans la religion, avec des croyants non pratiquants et des pratiquants non croyants, et que la place de la religion dans le monde est très variable selon les pays, il y a en tout état de cause une remise en question de la foi et des surgissements de doutes en contraste fort avec « la modernité triomphante qui était pleine de certitudes ».

La place moins importante des dogmes religieux dans la vie contemporaine moderne a laissé la place au développement personnel – considéré par certains comme une nouvelle religion – et au coeur de celui-ci on retrouve la quête de sens et d’envie de mener une vie épanouissante, contrastant avec les modèles de sacrifices dans les traditions judéo-chrétiennes. Plus de liberté signifie plus de choix, ce qui peut dérouter et « pétrifier » pour reprendre le concept d’Hartmut Rosa. C’est une hypothèse que l’on peut avancer pour expliquer cette indispensable quête de sens.

Alors comment répondre à ce besoin ?

On peut trouver des réponses à différents niveaux : organisationnel, relationnel, dans les compétences que l’on utilise au quotidien, dans une approche plus artisanale de son travail, dans ce qui a du sens au sens de sensé (!), dans le rôle de l’entreprise, dans le sens de la mission.

Philosophiquement, deux pistes semblent particulièrement importantes : celle de ne pas se sentir « aliéné » et divisé entre ses différentes identités (propos central de mon Manifeste) et celle de la résonance, apportée par Hartmut Rosa en « remède » à l’accélération. Voici sa définition dans Remède à l’accélération : « Je me suis demandé quel (était) le contraire de l’aliénation. Je suis arrivé à la conclusion que c’était la résonance, le fait d’entrer dans une relation de réciprocité avec le monde. J’insiste sur l’importance de cette réciprocité car à mon sens la résonance n’est pas un phénomène seulement psychologique. C’est pourquoi d’ailleurs la méditation en pleine conscience, et toutes les disciplines subjectives ne sont pas suffisantes pour y accéder, il faut aussi que quelque chose proviennent du monde, la résonance n’est pas synonyme de lenteur ni de douceur. C’est la possibilité de se sentir affecté par le monde. » Cette proposition semble répondre spécifiquement aux problématiques que nous rencontrons actuellement. Ainsi, nous pouvons trouver du sens au travail en fonction de notre résonance aux autres et de notre capacité à nous laisser surprendre par le monde qui nous entoure. La montée en puissance des coachs, des psys, et des autres métiers de l’accompagnement dont je parlais précédemment pourrait aussi être considérée comme l’incarnation de ce besoin fondamental de reconnexion à soi et aux autres, et la voie d’accès à cet espace de résonance.

Aussi, la question du sens du travail a évolué en miroir du changement progressif des critères de succès professionnels. En effet, beaucoup des critères qui semblaient justifier à eux seuls un travail se sont retrouvés caducs et presque anachroniques avec les crises, principalement environnementale (on y revient toujours).

Au milieu du XIXe siècle, « beaucoup de gens se sont mis à considérer leur travail exclusivement comme un moyen d’acheter plus de choses, bouclant ainsi la boucle de la production et de la consommation qui soutient de nos jours une si grande partie de notre économie. En effet, pendant la majeure partie de la période, les mouvements de travailleurs et, plus tard, les syndicats, ont concentré la quasi-totalité de leurs efforts à réclamer de meilleurs salaires et plus de temps libre pour les dépenser, plutôt que des emplois intéressants ou épanouissants. » et « Le résultat de la collaboration entre Ford et Taylor fut de transformer le statut du véhicule automobile privé : d’équipement de luxe ostentatoire, il devient un symbole accessible, et très pratique, de réussite récompensant le travail. » (Travailler)

Ainsi, pendant plusieurs décennies, le récit du succès a été celui de l’abondance, de la consommation ostentatoire, ou parfois même plus simplement celui du travail pour le travail. Le fait d’avoir un emploi prestigieux pouvait être une fin en soi. Seulement, en raison de l’évolution du rapport à la société de consommation, un modèle insoutenable en regard des enjeux environnementaux auxquels nous sommes confrontés, nous ne pouvons plus envisager notre travail et ses produits de la même façon. Les externalités négatives de nos productions et de la course à la productivité sont le propos central du livre de Laetitia Vitaud, En finir avec la productivité, dont je reparlerai plus loin.

Par conséquent, les critères de succès au travail construisent de nouveaux paradigmes. Le travail doit prendre en compte les aspirations personnelles, offrir la possibilité du développement de soi, des ses relations, et laisser la place aux autres espaces de la vie : on observe « un renversement des aspirations et des symboles de réussite professionnelle hérités des Trente Glorieuses et ayant prospéré dans les années 1990. Le rapport au temps de travail, à l’espace de travail et à la culture managériale sont ainsi aujourd’hui fortement challengés. » On constate « un renversement des préférences des salariés entre le temps libre et l’argent sur à peine plus d’une décennie ». (Etude de la Fondation Jean Jaurès).

J’ai parfois peur que ces propositions soient une réflexion de privilégiés qui ne prendraient pas suffisamment en compte la nécessité financière et l’impossibilité d’accès à certains métiers de beaucoup de travailleurs. Je suis néanmoins convaincue que le changement peut être réellement collectif et rayonner pour tous.

Le débat sur le bien-être et le bonheur au travail

On parle beaucoup depuis quelque temps maintenant de bien-être au travail. C’est un sujet qui va de pair avec le futur du travail (ou « Future of Work »). A mon sens, ils ne devraient faire qu’un. Pourtant, on distingue encore assez bien les deux mouvements. Et si on accorde beaucoup de crédit et de respect aux explorateurs du futur du travail, ceux qui se focalisent sur le bien-être au travail ou la qualité de vie au travail (QVT) ne sont parfois pas encore tout à fait pris au sérieux. Je suis sûre que vous avez en tête les caricatures sur le baby-foot, les moqueries sur le Chief Happiness Officer, les railleries sur un sujet qui n’intéresserait que les parisiens auto-centrés. Et si certaines de ces critiques sont fondées, je crois pourtant profondément que ce qui fonde ces initiatives relève du bon sens, et s’inscrit dans la démarche globale – holistique si j’ose dire – de réenchantement du monde. Il n’est au fond question, une fois de plus, que d’une recherche d’équilibre et d’humanité.

Parce que nous sommes dans un changement de paradigme massif de nos sociétés, toutes les tentatives de compréhension et d’apport de solutions ne se font pas sans heurts. On assiste donc parfois à une forme de rejet de l’idée du bien-être au travail. Effectivement, tant que l’imaginaire associé au travail reste figé à celui de la torture, comment envisager de parler de bien-être ou, pire, de bonheur ? Cela est de nouveau dissonant et donc incompatible. Peut-être faudrait-il aussi réfléchir au vocabulaire utilisé pour parler de ces initiatives. J’avais organisé avec Sigrid Roger-Jaud, co-fondatrice de Les Aidantes & Co et hôte du podcast Plan Aidants, un atelier de réflexion autour de ces notions. Avec Laëtitia Vitaud, Samuel Durand, Sophie Plumer, et Gaël Chatelain-Berry, nous avions abordé les termes de « bien-être au travail », « qualité de vie au travail », « bonheur au travail » et « expérience collaborateur ». Chacun de ces termes revêt des nuances intéressantes qui peuvent participer à la construction du nouveau récit du travail. Nous avions des avis divers sur le bien-fondé de l’utilisation de certains termes – j’y reviendrai dans un prochain article – mais une idée sur laquelle nous étions cependant tous d’accord, et nous ne sommes pas les seuls, c’est que lorsque l’on prend le problème à l’envers et que l’on propose un raisonnement par la négative, il n’y a plus vraiment de débat. D’ailleurs, dans l’épisode dans lequel je l’avais interviewée, Anne-Sophie Moreau avait répondu de cette manière à ma question sur la réconciliation de ses identités : elle préférait me dire qu’elle n’était pas aliénée.

Dans notre société de surconsommation régie par le marketing et les grands slogans, on a commencé à parler de bonheur au travail, car c’était plus excitant que la « non aliénation » au travail. C’est pourtant bien de cela dont il s’agit. La virulence des réactions face à la montée de ce vocabulaire du bonheur est intéressante. Je reviendrai dans un prochain article sur les objections de la même veine à la tendance du développement personnel. Comme dans toutes les tendances qui font notre société actuelle, l’excès est la source. On a donc pris le contre pied du mal-être au travail en allant trop vite vers le bonheur alors qu’on avait juste besoin d’un peu plus d’équilibre pour commencer. Ce qui généré scepticisme et déroute. N’y aurait donc t-il pas une mot ou un concept qui soit à la fois technique et éthique pour parler de ce que l’on attend fondamentalement du travail et des conditions dans lesquelles il devrait se dérouler pour nous permettre une vie épanouissante ?

La crise sanitaire de 2020 a accéléré des tendances qui étaient déjà là, et finalement même depuis longtemps.

Dans cette archive de l’INA (merci à Marie Robert pour la découverte), de nombreux éléments dont on parle aujourd’hui sont déjà présents, et pour autant ils paraissent effectivement presque un peu cyniques et on comprend le scepticisme que la mise en place de ces pratiques a pu générer.

Je ne suis personnellement pas adepte de l’expression « bonheur au travail ». L’entreprise, si elle peut intégrer la personnalité du travailleur, n’a pas à s’immiscer dans sa vie intime, et le bonheur relève de l’intime (au-delà du fait que le bonheur est bien difficile à définir – je ne rentrerai pas dans toutes ses nuances philosophiques ici !). En revanche, je suis convaincue que l’entreprise peut trouver les ressources pour proposer un environnement agréable afin de créer les meilleures conditions pour l’épanouissement professionnel et par conséquent l’épanouissement global de ses collaborateurs. L’entreprise peut agir sur le bien-être holistique dont physique, émotionnel, financier, social, professionnel, communautaire, et qui donne du sens.

Aujourd’hui, l’axe dont on parle le plus est celui de la santé mentale. Cela pourrait paraître aussi intime au premier abord, mais il semble finalement être un pré-requis évident. J’ai beaucoup parlé de dissonance cognitive au cours de ce texte, c’est une des raisons qui font que la santé mentale se dégrade. Et finalement, si l’on considère chaque personne réellement de manière globale et entière, pourquoi distinguer le confort physique potentiellement apporté du confort mental ? On notera au passage à quel point la charge sémantique des deux expressions « santé physique » et « santé mentale » sont différentes. L’évocation de la première est positive tandis que celle de la seconde est bien souvent négative. Cela va peut-être changer avec la mise en lumière du rôle de l’entreprise dans ce domaine. Jeanne Meister, spécialiste du Future of Work, explique dans Forbes que « L’enquête Future Workplace 2021 HR Sentiment a révélé que 68 % des cadres supérieurs des RH (dont 40 % étaient des DRH) considéraient le bien-être et la santé mentale des employés comme une priorité absolue. Il n’est pas étonnant qu’il s’agisse d’une priorité pour les responsables des ressources humaines, car le marché du bien-être des entreprises est maintenant estimé à 20,4 milliards de dollars aux États-Unis et devrait atteindre 87,4 milliards de dollars d’ici 2026. » On peut éventuellement trouver cynique de mettre en lumière les chiffres de l’industrie du bien-être au travail, mais si c’est par l’économie qu’on y arrive, qu’il en soit ainsi. C’était aussi le point de vue de Samuel Durand dans cette tribune : « Prenant en considération l’importance que les individus accordent aux engagements , qu’ils soient candidats ou clients, les entreprises vont ainsi s’adapter et s’engager. Elles ne le feront pas par convictions profondes sur ces différents sujets, mais par rationalité économique, dans une logique de profit, il en va de leur survie. »

Il y a donc, à date, une réalité économique à laquelle répondre, si l’on reste dans un modèle capitaliste fondé sur le profit des entreprises. En attendant de – peut-être – trouver un modèle plus soutenable, nous pouvons tout de même avancer sur un changement de prisme potentiellement radical dans notre rapport au travail et à la société plus généralement.

La force du collectif

L’enjeu majeur de notre siècle est l’environnement. En son coeur, se placent nos liens les uns aux autres et la nécessité de trouver un modèle dont la croissance permanente ne soit pas le graal.

C’est un rapport au monde très différent que nous pouvons (devons) construire et nous pouvons y aller avec enthousiasme, à l’instar de Dominique Meda dans le numéro 9 de T, La Revue de La Tribune d’avril 2022 : « Au dogme de la vitesse, du gigantisme et de la concentration doit s’imposer celui du raisonnable. Quel formidable défi collectif ! » C’est en agissant ensemble que nous trouverons des solutions, et aussi, que nous construirons le sens dont nous avons tous besoin. On peut trouver le sens dans l’action.

La société de consommation ne peut plus être notre modèle. Et nous pouvons utiliser non seulement la force collective, mais également toutes les compétences que nous avons mises au point au fil de notre Histoire. Dominique Sciamma, directeur de l’école de design CY, propose dans cet épisode de Vlan un parallèle entre le design et la désignation de notre trajectoire commune, et parle de « réinventer l’imaginaire collectif d’une vie heureuse dans une ère post société de consommation ». C’est précisément mon propos ici. Et tous les exemples que je cite nous montre à quel points nous sommes nombreux à être prêts pour ces changements. C’est le défi de notre époque, de ce moment de l’Histoire de l’Humanité où nous pouvons, si nous le souhaitons, prolonger un peu notre existence. J’ai souvent peur de ne dire que des choses qui ont déjà été dites (et probablement que tout a déjà été dit !) mais je m’apaise en me disant que la façon dont on les dira nous sera propre. Et si l’on porte un message fort qui, nous en avons la conviction, a besoin d’être diffusé, alors il est nécessaire que nous soyons plusieurs à le faire.

Car si nous voyons donc beaucoup d’individus qui réfléchissent à ces sujets, aux actions possibles, qui s’engagent bien sûr, ils n’auront de l’impact que s’il se regroupent. Et, si parfois on pourrait être tentés d’être pessimistes face au monde qui nous entoure, la force collective est bien présente, et enthousiasmante.

Je pense parfois aux grandes inventions de l’Histoire. Les plus grands génies ont-ils vraiment été seuls à l’oeuvre ? Je suis convaincue que non. Je pense que chaque découverte a été possible grâce aux trouvailles et au génie d’autres avant l’instant de révélation. James Suzman nous donne un exemple dans Travailler : « Les premières machines à vapeur rudimentaires ont été construites bien avant que les scientifiques du siècle des Lumières ne commencent à s’inquiéter de la manière de mesurer la quantité de travail qu’elles étaient capables d’accomplir. Au Ier siècle après J.-C., Héron d’Alexandrie, un ingénieur de l’Égypte romaine, inventa une rudimentaire machine sphérique capable de tourner sur elle-même, qu’il appela un « éolipyle ». C’est un cheminement, qui donne tout son sens à l’existence humaine, qui permet les grandes (et petites) découvertes.

Pour vous faire une confidence, je me demande parfois pourquoi je me suis embarquée sur un sujet aussi complexe que celui du travail, qui finit par en plus s’étendre à absolument tous les domaines, notamment à celui de la philosophie existentielle. Je prends sur moi pour m’apaiser avec le fait que je ne pourrai pas faire la bibliographie exhaustive de tout ce qui a été dit mais que rassembler les éléments parvenus jusqu’à moi et en proposer une interprétation est ma contribution au monde. Développer cette réflexion, échanger, créer de nouveaux chemins, c’est ce qui m’anime profondément.

C’est en proposant chacun nos interprétations et nos convictions que nous pourrons construire quelque chose qui a du sens. Je pense souvent à la mode des mots en « co » : coworking, co-construction, co-développement, si certains se moquent parfois de ce vocabulaire, l’omniprésence de ce préfixe a une raison d’être : nous souhaitons construire ensemble.

Ma conviction profonde est que la vie individuelle n’a de sens que parce qu’elle fait partie d’une constellation d’autres vies, que l’individu ne trouve sa pertinence que grâce au collectif. Nos plus fortes émotions sont liées aux autres, à nos rencontres, à l’amour, à l’amitié. Et nous sommes chimiquement programmés pour cela. Je parlais déjà dans mon Manifeste du danger potentiel de la baisse de l’ocytocine dans l’accouchement et des conséquences pour notre espèce. Une nouvelle fois, un parallèle peut-être fait avec le monde du travail. En favorisant notamment de plus en plus le travail à distance, nous modifions nos rapports les uns aux autres, nous baissons la production d’hormones d’ordinaire bénéfiques dans un contexte de travail en présentiel (dans le cas d’interactions positives, évidemment). Dans Psychoendocrinologie sociale de l’ocytocine : revue d’une littérature en pleine expansion, les chercheurs Anthony Lane, Olivier Luminet, et Moïra Mikolajczak nous rappellent l’importance de l’ocytocine, en proposant une approche mesurée sur son image : « Lorsque l’on étend la perspective à un système relationnel plus étendu, tel un groupe social, on constate que l’ocytocine (OT) permet d’assurer la cohésion du groupe tout en le protégeant. (…) Depuis maintenant plus de deux décennies, de nombreux psychologues et psychiatres se sont intéressés à l’OT, faisant de celle-ci l’hormone dont les effets psychologiques sont les mieux connus. Ces recherches ont permis de mettre en avant l’implication de l’OT dans les processus d’attachement, la reconnaissance de visages, la discrimination et la reconnaissance des émotions, l’inférence de l’état mental d’autrui, le traitement des indices sociaux positifs, la confiance, la générosité, la régulation des relations intergroupes ». Néanmoins, l’ocytocine ne doit pas être réduite à « l’image glamour et réductrice (…) proposée dans la presse et, dans une moindre mesure, par la communauté scientifique. Il convient de plutôt considérer l’OT comme une « glu sociale » que comme une « hormone miracle et bienveillante ». La vision édulcorée et miraculeuse de l’OT occulte le fait qu’elle n’agit pas seule et que ses effets dépendent du contexte. » L’ocytocine reste cependant une hormone à laquelle nous devons rester vigilant et sa diminution dans la sphère de la naissance et du travail doit nous amener à nous interroger. (Ajoutons à cela la baisse des spermatozoïdes et la baisse de la fertilité, et c’est bien de notre place sur la planète dont il s’agit dans tous les domaines.)

D’un point de vue chimique donc, et psychologique, nous devons repenser la place de l’amour et de nos liens dans le monde. Dans certains modèles d’entreprises, et dans l’entreprise libérée Buurtzog qui est une référence notamment depuis sa mention dans le livre de Frédéric Laloux, Reinventing Organizations, « l’approche « transactionnelle » est remplacée par une approche « relationnelle » », comme le souligne Laetitia Vitaud dans En finir avec la productivité. En déconstruisant le concept de productivité et en montrant la nécessité de construire un nouveau modèle, elle démontre également les axes indispensables de ce changement : « La productivité est à la fois un concept et une logique qui maltraitent notre économie et notre écologie au sens étymologique de ces termes : l’économie, c’est l’administration du foyer (de la maison) et l’écologie, ce sont les relations que nous entretenons avec les autres et avec le monde vivant. À ce titre, c’est un sujet avant tout collectif. (…) Ce qui permet une productivité soutenable, c’est l’organisation collective du temps de travail qui autorise la préservation du lien social, de la vie de famille et du sens du collectif. ». Nous pouvons bien sûr reparler ici de la « société du care » dont il est de plus en plus question et que la philosophe Cynthia Fleury définit comme « une société du « prendre soin » où on comprend que nos interdépendances sont des forces qui nous permettent de transformer le monde de la façon la plus créative et solidaire possible ». (Laetitia Vitaud parle également beaucoup du soin, j’en parlais également dans mon texte précédent).

Pour aller encore plus loin, Claire Nouvian, militante écologiste, propose, dans le podcast de Guillaume Meurice construisant un gouvernement fictif pour la France de placer « amour et justice au cœur de son projet de société (…) car Claire estime qu’il est grand temps de parler d’amour en politique pour qu’il devienne le fil rouge de notre projet de société et qu’il soit décliné dans toutes ses applications : solidarité, coopération, considération et respect (et non pas tolérance), réconciliation nationale, empathie. Car si nous échouons à aborder tous les enjeux et les défis de la décennie avec empathie et coopération, nous savons que cela mènera inexorablement à une polarisation haineuse et une multiplication des conflits. ».

Peut-être que l’angle de ces approches pourrait apparaître comme utopique ou rêveur, mais qu’a-t-on réellement à perdre ?

J’aimerais terminer en citant de nouveau Marie Robert qui partageait dans sa newsletter de novembre 2022 un texte sur Hannah Arendt et l’importance de la distinction conceptuelle entre le travail et l’oeuvre : « Faire, c’est œuvrer, c’est fabriquer quelque chose, et de cette façon, c’est participer à l’édification d’un monde commun. Les œuvres durent, elles ne se consomment pas. Œuvrer, c’est comprendre ce que font nos mains, où nous mènent nos gestes. Nous sommes des homo faber, des hommes artisans, nous appartenons à ce monde en faisant. L’œuvre dépasse le travail et intègre tous ceux qui en apparence ne « travaillent » pas. (…) L’œuvre n’est pas un terme prétentieux, au contraire, il est humble. L’œuvre nous met en commun. »

C’est ma conviction profonde : nous pouvons oeuvrer, ensemble, à l’avénement d’un nouveau monde commun, plus sain, plus vertueux, plus soutenable.

Conclusion

Je reste fidèle à mon fil rouge habituel : on ne peut pas penser le travail autrement que dans une vision holistique de soi et du monde.

Pour résumer, pour écrire le nouveau récit du travail, nous avons plusieurs axes majeurs à développer :

Il nous faut repenser les origines du mot travail pour apporter une symbolique sémantique nouvelle et ouvrir un champ plus large de conception du travail ; pour écrire un récit plus cohérent avec nos enjeux contemporains, nous devons sortir des fictions qui nous aliènent, nous reconcentrer sur nos liens et ce qui fait notre humanité, tout en améliorant concrètement les conditions de travail dans les espaces où cela est indispensable ; nous pouvons moduler la place du travail dans la construction de nos identités et son intégration dans nos vies, nous apaiser avec l’accélération du progrès et du temps, notamment avec la résonance et en trouvant un espace de liberté précisément plus libérateur et épanouissant que pétrifiant ; nous pouvons envisager les initiatives qui ont pour but d’améliorer le travail sous le prisme du bon sens, sans animosité, pour permettre à chacun de s’épanouir, d’être reconnu, de trouver une forme d’épanouissement dans son activité ; et nous engager, tous, à construire collectivement, avec amour, un monde dans lequel l’environnement implique des responsabilités et des modèles d’existence nouveaux.